Dieses Gespräch wurde im Wochenmagazin STERN am 4. November 1993 abgedruckt. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Robert Gernhardt.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schrifltiche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Als ich neulich in Ihrer Ausstellung war, lag da auch "Auf den Hund gekommen" von 1952. Gibt es das Buch eigentlich noch im Handel?

Ja, es ist erstaunlich. Es werden jedes Jahr noch ein paar Tausend verkauft. In den Fünfzigern hatten Bürgertum und Kirche allerdings noch laut protestiert. Da gab es zum Beispiel einen jungen katholischen Vikar, der ganz außer sich war über diese Darstellung des Menschen unterhalb des Tieres. Mit dem habe ich dann korrespondiert, und plötzlich sah er ein, dass er gegen etwas ganz Falsches kämpfen wollte.

War Ihr Humor der Zeit voraus?

So hochtrabend möchte ich das nicht formulieren. Sagen wir, er traf im Moment nicht unbedingt einen Nerv der Zeit.

Vielleicht war es das, was Ihre Cartoons so langlebig machte.

Kann sein. Es gab nach einer Zeit einen gewissen Gewöhnungseffekt, aber ich bekam doch noch bis Ende der fünfziger Jahre eine ganze Reihe empörter Leserbriefe.

Was empörte denn die Leute?

Die Hässlichkeit des Dargestellten. Diesen Mann im Cut mit der Knollennase und die Frau im geblümten Kleid gab es ja eigentlich nicht. Es waren für mich Mann und Frau schlechthin. Das wurde zuerst nicht so begriffen. Es ging so weit, dass ein Redakteur einen Vorschlag machte, wie man die Profile ändern und liebenswürdiger machen könnte. Ich habe mich damals erpressen lassen und über fünf Folgen andere Gesichter gezeichnet. Das ging dann gründlich schief. So was habe ich nie wieder gemacht.

Sie gingen also gradlinig Ihren Weg. Gab es Anfechtungen, diesen Weg des Komischen irgendwann nicht mehr gehen zu wollen, ins Ernste zu wechseln?

Nein, eigentlich nicht. Es gibt natürlich die Tendenz bei Kritikern des Komischen, ein Komiker müsse auch immer eine tragische Figur sein - der traurige Clown.

Das wird hierzulande gern gesehen.

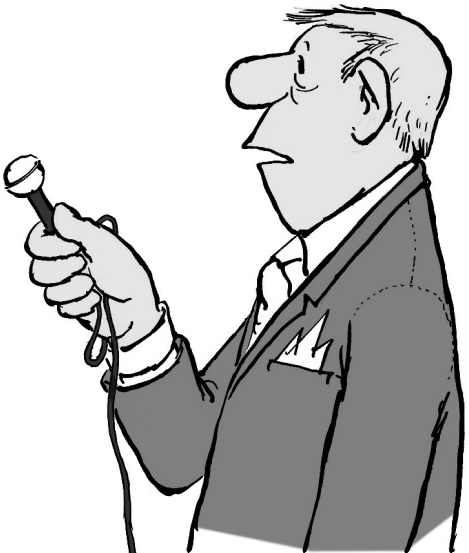

Ja, das ist deutsch. Ein Engländer würde darauf nie kommen. Für den ist das Komische so bedeutend und wichtig, dass er froh ist, wenn einer komisch sein kann. In Deutschland wird er erst wichtig, wenn man dem Komiker auch seine tragische Seite nachweisen kann. Ich werde oft gefragt, ob man in Deutschland weniger Humor hat als anderswo in der Welt. Da ist mir neulich sehr übel mitgespielt worden. Bei einem Fernsehinterview habe ich gesagt: "Natürlich haben die Deutschen genausoviel Humor wie jedes andere Volk auch..." Den Rest haben sie abgeschnitten. Aber jetzt kam leider erst die Hauptsache des Satzes, nämlich: "... nur ordnen sie das Komische auf ihrer Wertskala ganz woanders ein. Der Komiker ist ganz weit unten. Die Tragödie ist ganz oben."

Trotzdem sind Sie Komiker geblieben. War das eine organische Entwicklung - vom Cartoon zum Spielfilm - oder eine Kette von Brüchen und riskanten Neuanfängen?

Sie wissen ja selber aus Ihrer Arbeit, dass jedes komische Element sein eigenes Medium hat. Es gibt Dinge, die muss man in einer Zeichnung machen, andere in einer Bilderfolge. Manche Ideen sind nur in einem Zeichentrickfilm darstellbar und andere nur im Realfilm. Insofern stimmt das mit den Brüchen. Es reicht, wenn man 20 Jahre Cartoons gemacht hat. Dann kommt man eben auf Neues.

Gibt es demnach eine Komik-Evolution vom Kleinen zum Großen? Ihr "Ödipussi" hätte ja nicht am Anfang Ihrer Arbeit stehen können.

Nein, unmöglich. Ich habe diese gewissen Sprünge auch meist nicht aus einem eigenen Impuls gemacht, sondern einem immer stärker werdenden Drängen von außen nachgegeben. Ich saß nichtsahnend in meinem Garten am Starnberger See, als bei mir zwei Herren vom Fernsehen erschienen und sagten: "Können Sie nicht als Moderator eine Dokumentationsreihe über die Komik übernehmen?" - "Meinetwegen", sagte ich nach einigem Zögern, und dann bin ich da reingerutscht. So entstand die Fernsehserie "Cartoon". Irgendwann fehlten Stoff und Geld, und ich sagte: "Dann mache ich das alleine." Von da an wurden die Filmproduzenten wach und sagten: "Mach doch mal einen Film." Das wollte ich zuerst nicht, aber dann hat mir Horst Wendlandt zehn Jahre bei allen Gelegenheiten den Mund wässrig gemacht, bis ich irgendwann dachte, da machen wir doch lieber einen Film, als dauernd darüber zu reden. Eigentlich kamen die Impulse immer von außen. Ich habe nur genau gewusst, wann ich aufhören muss.

Trotzdem ging es immer weiter.

Nicht immer. Wir hatten damals gerade die sechste Folge unserer Fernsehsendungen in Bremen beendet. Die Sketche mit Evelyn Hamann. Wir gingen zum Ausgang, und der Redakteuer sagte: "So, nun müssen wir bald mit der siebten Folge anfangen. Wie weit sind Sie mit den Texten?" Und in diesem Augenblick fiel mir einfach ein zu sagen: "Nein, es gibt keine siebte. Es ist zu Ende." Und ich sehe noch wie heute, wie die beiden die Farbe wechselten, und die Evelyn ganz grün im Gesicht wurde vor Schreck. Ich hatte einfach das Gefühl, es reicht, ich würde jetzt möglicherweise Gefahr laufen, von mir abzuschreiben, das System zu übernehmen.

Und Sie haben sich nicht umstimmen lassen?

Nein, nie mehr. Für Evelyn war das vollkommen richtig, denn sie hat den Absprung gefunden und mit eigenen Aufgaben eine Riesenkarriere gemacht.

Welche Rolle spielt bei Ihnen die Kritik? Hat sie gefördert, zum Besseren angehalten, gestört, verletzt, behindert, den Schneid abgekauft?

Ich glaube, alle Kreativen lügen, die behaupten, Kritik interessiere sie nicht. Besonders empfindlich ist man - ich sage absichtlich "man", weil sich das nicht auf mich beschränken lässt - gegen ungerechtfertigte Kritik. Wenn einem zum Beispiel Dinge als versehentliche Fehlleistungen vorgeworfen werden, die man absichtlich und mit großer Mühe eingebaut hat.

Hat Kritik Sie auch schon mal gefördert, ein Werk zum Guten gewendet?

Ja. Eine Kritik, die während der Arbeit erfolgt. Wenn ich jemandem einen Text im Rohentwurf vorlese, dann sehe ich an seinem Gesicht, wenn die erwünschte Reaktion nicht stattfindet. Dann habe ich eben irgendetwas falsch gemacht.

Fragen Sie auch Ihre Frau?

Sicher, aber sie sagt meist, sie könne das erst wirklich beurteilen, wenn es auf dem Bildschirm läuft. Dann ist es aber leider ein bisschen spät.

Können Sie einmal diesen Satz ergänzen: "Kritiker wird..."?

Nein, nein. Ich weiß genau, was Sie hören wollen. Nein, nein, nein. Das kann ich nicht und will es nicht, weil es auch ungerecht wäre.

Deutscher Humor. Es gibt diesen, wie ich finde, äußerst deutschenverachtenden und zutiefst humorfeindlichen Witz: "Welches ist das dünnste Buch der Welt? Das ist das Buch über den deutschen Humor." Im Ausland heißt es, dieses Buch hätte nur eine Seite.

Das Ausland hat eben Mark Twain und Shaw und viele andere. Dort ist es offensichtlich nicht ehrenrührig, humoristische Literatur zu schreiben. Bei uns ist es schon tröstlich, dass Thomas Mann mal gesagt hat, der Humor sei ein wichtiges, wenn nicht vielleicht das wichtigste stilbildende Mittel. Leider aber bedient sich die deutsche ernsthafte Natur nur sehr zögerlich der humoristischen Stilmittel. So könnte man Schiller wohl als ziemlich humorlos bezeichnen. Goethe gewiss nicht.

Es fällt auf, dass deutscher Ernst im Ausland gut ankommt. Hermann Hesse beispielsweise, von dem Tucholsky schon 1927 schrieb: "Hesse hat keinen Humor." Sie haben Humor. Aber ist das, was Sie zum Beispiel fürs Fernsehen produziert haben, ins Ausland gedrungen?

Wir haben für die BBC eine Sendung zusammengestellt, die mit schönem Erfolg gelaufen ist.

Wurden Ihre Kinofilme im Ausland gezeigt?

Nein, wir haben ja auch nie versucht, sie zu synchronisieren, weil sie ganz auf deutsche Verhältnisse zugeschnitten sind, auf das deutsche bürgerliche Verhalten. Das trifft eigentlich für alles zu, was ich gemacht habe. Mich hat das immer am meisten interessiert.

Die wachsende Empfindlichkeit ist ein Thema, die Forderung nach "correctness". Dieses Pochen auf Korrektheit geht quer durch die Lager und behindert zunehmend die Satire- und Komikproduktion. Ein Beispiel aus Ihrem Schaffen: Sie haben sich mal sehr, sehr kurzsichtigenfeindlich und brillenträgerverachtend geäußert. Stimmt das? Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung zu sagen?

Also ich neige selber nicht dazu, körperliche Gebrechen zum Gegenstand von Komik zu machen, außer es betrifft mich selbst. Auch Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit trifft ja jeden Menschen früher oder später.

Da sind doch aber Grenzen. Wenn es zum Beispiel in Richtung Blindheit geht.

Ich habe in einem Fall tatsächlich mal einen Schauspieler in der Rolle eines Blinden als rasenden Rennfahrer in einen Wagen gesetzt. Nur, da war die Blindheit eine erlaubte Metapher für verantwortungslose Fahrer, die ihren Mangel an Rücksicht durch erhöhtes Tempo ausgleichen.

Und dann haben Sie sich gedacht, die Blinden sehen das eh nicht.

Die ganze Situation ist doch einfach irreal. Davon wird das schwere Schicksal der Blinden nicht berührt. Es gab einen viel harmloseren Fall, und wieder bekam ich einen reingewürgt. Das war der Sketch "Liebe im Büro". Chef und Sekretärin wollen sich küssen und nehmen ihre Brillen ab. Danach können sich beide kaum sehen und tasten nach einander. Da gab es dann erboste Zuschriften wegen der Belustigung über Kurzsichtige. Das ist ein bisschen lächerlich, finde ich. Ohne Brille bin ich auch aufgeschmissen.

Es gibt Feministinnen, die behaupten, Witze über Frauen - analog zu Witzen über Juden - hätten die Aufgabe, das Opfer erst mal lächerlich zu machen, damit man es dann erst richtig demütigen, vergewaltigen, fesseln und foltern kann.

So was finde ich gefährlich und hassenswert. Gewiss sind Frauen seit Jahrtausenden untergebuttert worden. Aber wir tun Frauen keinen Gefallen damit, wenn wir sie immer weiter in eine Sonderecke stellen. Gleichberechtigt sind sie doch nur dann, wenn sie genauso eins ausgewischt kriegen können wie jeder Mann. Als mir einmal eine Frau nach einer Aufführung vorwarf, ich würde Frauen stets schlechter behandeln als Männer, bin ich sofort in mich gegangen, habe alles noch mal durchgelesen und beruhigt festgestellt, dass ich elfmal in Pointen Männer in die Pfanne gehauen habe, und neunmal Frauen.

Es gibt aber auch Leute, die schon bei der Darstellung Betrunkener den Finger heben und sagen, da würde jetzt eine Krankheit zu Zwecken der Komik missbraucht, der Mann sei alkoholkrank und sollte eigentlich einer Therapie zugeführt werden.

Nein, das geht zu weit, denn dann müsste ja jeder Mensch, der sich dämlich verhält, geschont werden, weil er als geistig behindert gilt.

Zu guter Letzt möchte ich wissen, was Sie für Zukunftspläne haben.

Naja, unser gemeinsamer Freund Horst Wendlandt bittet mich natürlich, mit einem neuen Drehbuch anzufangen. Aber da habe ich im Moment keine Ambitionen, weil ich noch nicht die richtige Idee habe. Den "Ring des Nibelungen an einem Abend" werde ich mit Sicherheit weitermachen. Da wird das gesamte Werk mit allen Sängern und einem vollen Wagner-Orchester über drei Stunden in Ausschnitten aufgeführt. Dazwischen erzähle ich den Ring, halb ernst, halb humoristisch.

Aber die Musik...

Das ist die Originalpartitur, keine Parodie. Es ist beeindruckend, wie ein zunächst amüsiertes Publikum Sekunden später dann doch von der Musik überwältigt wird. Es ist ein Schwingen zwischen zwei Polen. Hoffentlich nimmt das vielen die Angst vor diesem gewaltigen Werk.

Über Ihr Alter wollen wir nicht sprechen, aber darf ich Sie bitten, zum Schluss noch einen Satz zu Ende zu führen? "Mit siebzig..."

"... fängt das Leben mit Sicherheit nicht an."